育成就労制度

育成就労制度制度を知る5つのポイント

育成就労制度制度創設の目的

平成5年に創設された技能実習制度は、

●人材育成を通じた国際貢献とを目的

(※人材確保の手段ではない旨の法定)

●受入企業が計画に基づき実習実施/監理団体による実習管理

●本人移行の転籍が原則不可

●制度目的と運用実態の乖離

●技能実習生の転籍不可が理由と考えられる失踪者数の増加

●技能実習生の日本語力の低下

この様な課題を基に育成就労制度が創設されます。

この様な課題を基に育成就労制度が創設されます。

育成就労制度の目的

育成就労制度の転職

母国送り出し機関の在り方

育成就労受入可能職種

現行技能実習制度から『育成就労制度』への転換

―計画的技能習得とキャリア形成による新たな人財育成システムの展望

現行の技能実習制度は、これまで主に企業が労働力として外国人実習生を受け入れるための仕組みとして運用されてきました。

法的な強制力の欠陥から賃金不払いや最低賃金規定など労働基準法を順守しない会社、時間外労働を支給しない会社、暴行や暴言を繰り返す会社、技能実習制度上の実習計画の職種を守らない大企業、など、不正な行為が横行してきた歴史がありました。

近年の国際的な人権保護の観点や我が国の人手不足分野における持続的な人材育成の必要性が叫ばれる中、従来の「技能実習制度」は抜本的に見直され、『育成就労制度』として生まれ変わる運びとなっています。

現行の技能実習制度は、令和6年以降(または公布日※令和6年6月21日から3年以内に政令で定める日※令和9年6月20日から)段階的に『育成就労制度』へと転換されます。

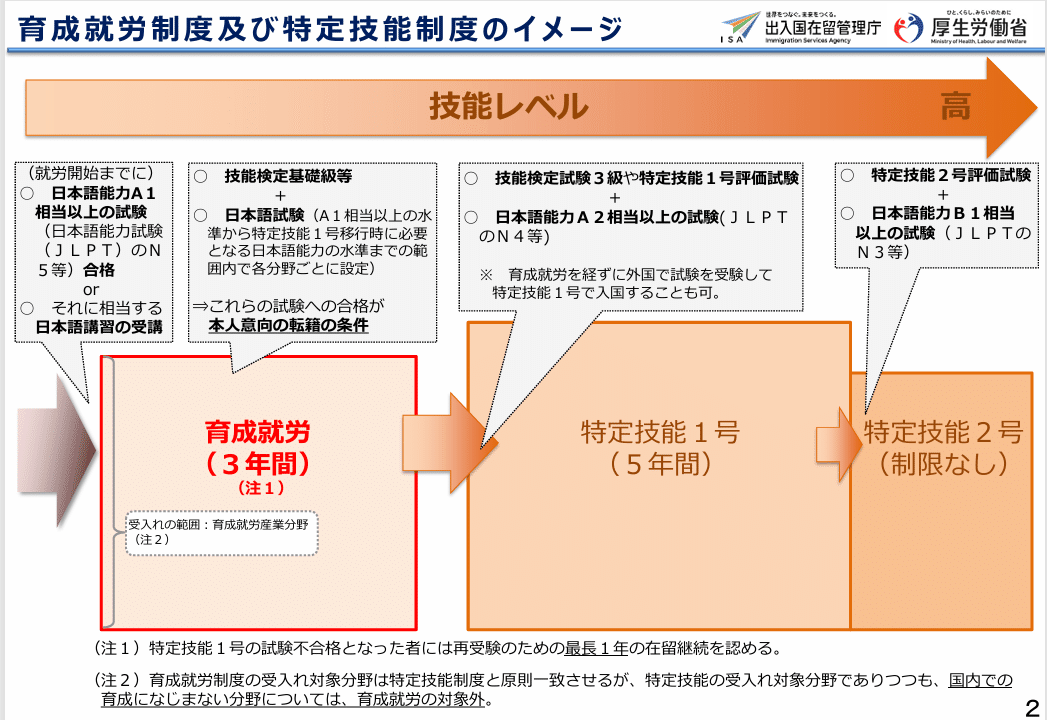

この新制度は、単に低賃金労働力としての側面を超え、外国人が日本において3年間の就労期間を通して計画的かつ体系的に技能を習得し、将来的に特定技能1号への移行やキャリアアップを果たすための教育・研修プログラムとして、『育成』と位置付けられてきています。

まず、育成就労制度では、各業種・職種ごとに標準化された教育カリキュラムが策定されることにより、実習生が従来の現場での雑務に留まるのではなく、産業分野ごとに求められる専門技能を段階的に習得できる仕組みが整備されるといいます。

たとえば、製造業においては、初級研修で安全教育や基礎的な作業手順を徹底し、その後、品質管理や生産工程の改善、さらには設備保全に関する応用技能へと進むプログラムが組まれる見込みです。

育成就労者は単なる作業補助者ではなく、将来的には企業の中核を担う技術者や管理者としての育成が期待されるようになります。

また、育成就労制度では、各実習生に対して「育成就労計画」が作成され、外国人育成就労機構などが認定を行うことで、業務内容、必要な技能、日本語能力などの目標が明確化されます。

具体的には、育成内容は「必須業務」や「安全衛生業務」など、計画的に修得すべき技能分野が設定され、そのうち必須業務については全就労期間の3分の1以上を従事することが求められるなど、育成就労者が習得すべき技能の担保が図られます。

さらに、実習期間中には定期的な技能評価や日本語能力の検定が行われ、評価基準に応じた認定や、場合によっては最長1年の在留継続が認められるなど、柔軟かつ厳格な評価制度が導入される予定です。

受入れ企業においても、従来の制度とは異なり、単に育成就労者を労働力として迎え入れるだけでなく、教育体制や生活支援、さらには安全衛生管理の充実が求められます。

具体的には、企業は常勤の職員数や受入れ体制の整備、さらには寮や社会保険の制度整備をはじめとした生活面でのサポート体制を強化し、育成就労外国人が安心して技能を習得できる環境を整える必要がございます。

また、受入れ企業ごとの受入れ人数枠も、企業の規模に応じた基準で厳格に設定され、都市部と地方での受入れの偏りを防止する措置も講じられることとなっております。

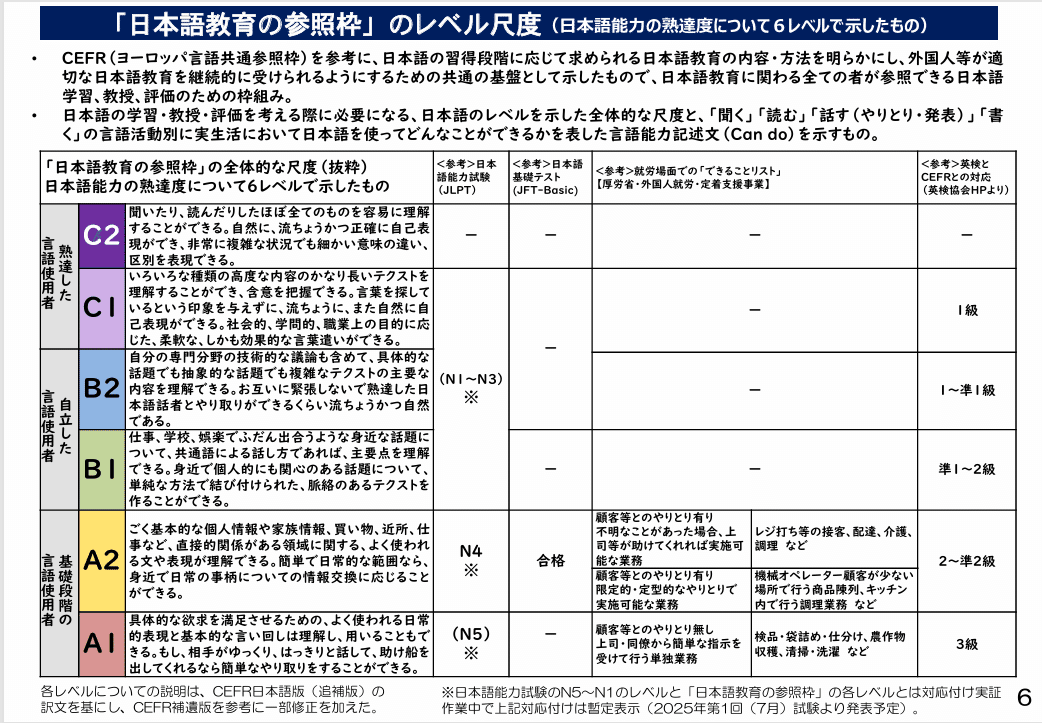

さらに、育成就労制度は、外国人の日本語能力向上にも重点を置いております。就労開始前にA1相当の日本語試験に合格、もしくは一定の講習(最低100時間以上)を受講することが義務付けられ、就労期間中もA2相当以上の能力を目指して追加の日本語教育が提供される仕組みとなります。

業務上必要なコミュニケーション能力が向上し、職場内外での円滑な意思疎通が図られるとともに、実習生のキャリアアップ支援にも寄与するものと考えられます。

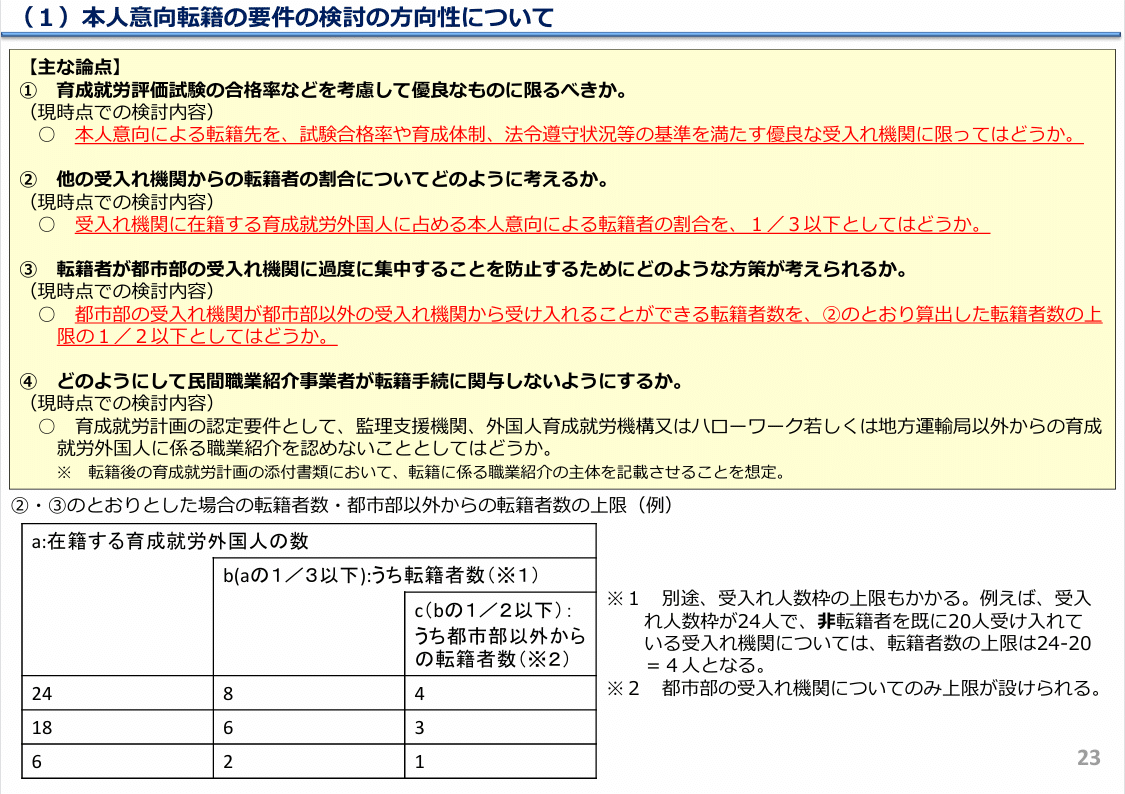

また、転籍(他の受入れ機関への移行)についても、本人の意向に基づく転籍を認める一方で、転籍先となる企業には一定の受入れ基準や育成体制の充実が求められ、転籍者の割合も全体の4分の1以下に抑えるなどの制限が設けられます。

さらに、転籍に伴う初期費用については、送出機関や受入れ企業間での費用分担の仕組みが導入され、外国人実習生が不当に負担を強いられることのないよう配慮される予定です。

なお、監理支援機関の許可基準も大幅に見直され、受入れ企業と独立・中立な立場で実習状況の監査や支援を行うため、職員の配置基準、外部監査人の要件、さらには母国語での相談体制の整備など、厳格な要件が課されることとなります。

実習生の人権保護や適正な就労環境の確保が一層強化されるとともに、制度全体の透明性と信頼性が高まることが期待されております。

このように、現行の技能実習制度は、令和6年以降(または公布日※令和6年6月21日から3年以内に政令で定める日※令和9年6月20日から)段階的に『育成就労制度』へと転換されます。

業種や職種ごとの専門性を踏まえた計画的な技能習得、評価、さらには受入れ企業の体制強化や外国人の生活支援、日本語教育の充実など、実習生の育成と企業の人財確保の両面において大きな転換が図られるものと期待します。

従来の単なる労働力供給から、実習生が日本での就労経験を通じて確固たる技能とキャリアを形成し、将来的には特定技能1号や2号へ円滑に移行することが可能な、より高品質で持続可能な人財育成システムが実現されることを期待しております。今後もこの動向を着目してまいります。

厚生労働省/育成就労制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf

厚生労働省/特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

厚生労働省/第2回特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

2025年(令和7年)2月27日 第3回「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」の論点内容からのまとめ(2025年3月2日時点)

育成就労制度の内容について、2025年2月27日に開催された第3回有識者懇談会における議論、論点議事内容を基に、日本の外国人労働者受け入れ制度の現状、これまでの技能実習制度の問題点、そして新たに導入される「育成就労制度」の基本設計とその運用に関する主要論点、さらに今後の施行スケジュールや各関係者にとってのメリットについて、詳細にまとめてみます。

懇談会の内容は、今日の正午の時点では報道機関に公開されていないようなので、各章ごとに論点を整理し、最新の議論や政策動向も踏まえた内容を今日の時点で展開いたします。

1. はじめに

(1) 日本の外国人労働者受け入れ制度の現状と課題

日本は、少子高齢化の進行に伴い、国内の労働力不足が深刻化しており、特に建設業、介護、農業、宿泊業などの分野では日本人労働者の確保が困難な状況にあります。これに対し、外国人労働者の受け入れは日本経済の持続的発展にとって不可欠な要素となっており、これまで主に「技能実習制度」を中心とした受け入れが行われてきました。

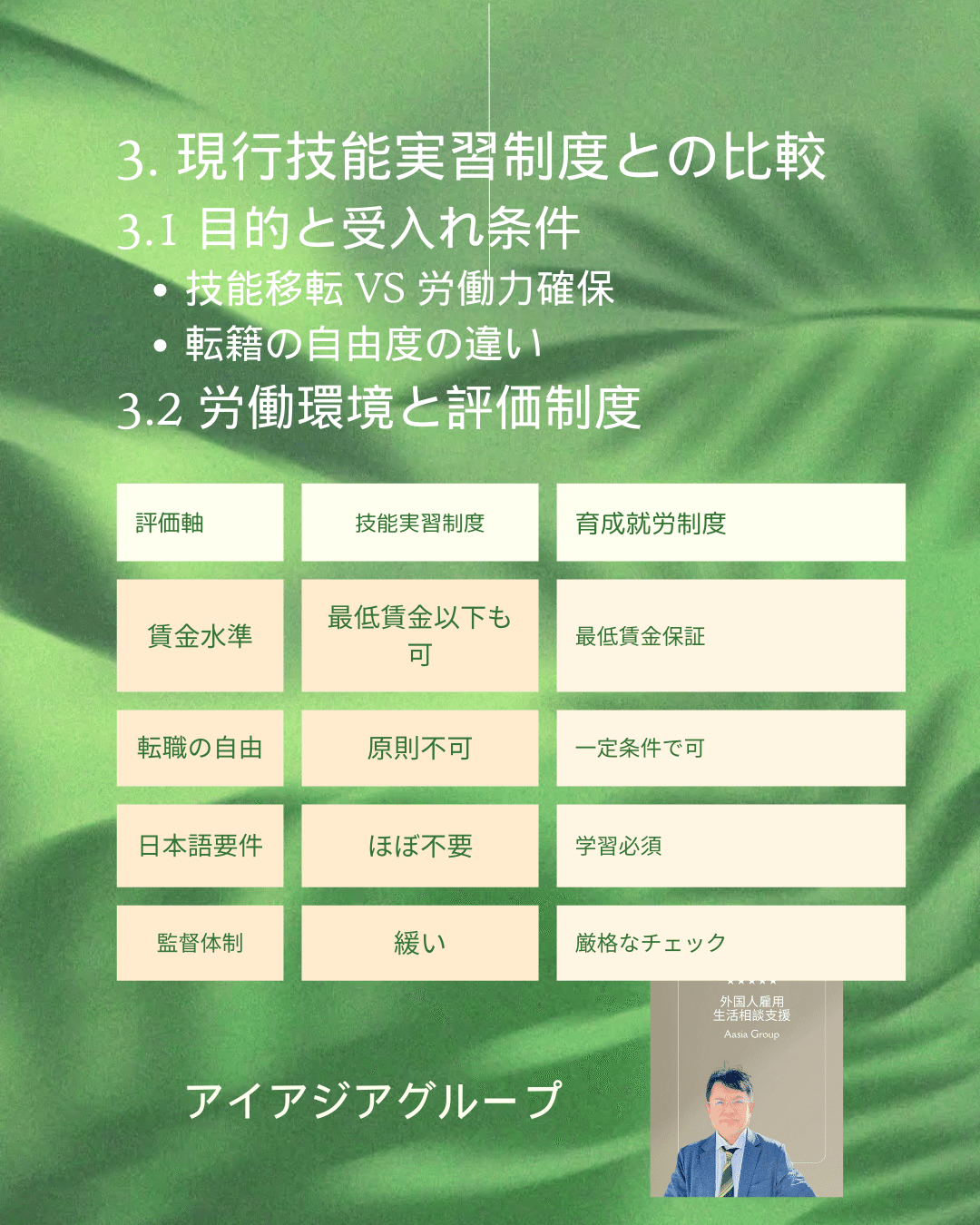

しかしながら、技能実習制度には、転職の自由が著しく制限される点、低賃金や長時間労働といった労働条件の問題、送り出し機関(ブローカー)による搾取、さらに監督体制の不備など、多くの問題点が指摘されておりました。これらの課題に対応すべく、政府は2024年に技能実習制度の廃止を決定し、代替として「育成就労制度」の創設を方針としました。本制度は、単なる技術移転に留まらず、労働力確保と人財育成の両立を実現する新たな枠組みとして期待されています。

2. 技能実習制度の問題点と改革の必要性

(1) 技能実習制度の主な問題点

① 転職の自由が制限

従来の技能実習制度では、実習生は原則として転職が禁止され、雇用主を変更することができません。このため、不当な労働環境下でのハラスメントや労働条件の悪化に苦しむ実習生が後を絶たず、本人の意思によるキャリア形成が著しく制限されていました。

② 低賃金・長時間労働

実習生は「研修生」として扱われ、しばしば最低賃金以下の報酬で働かされるケースや、長時間労働が常態化する事例が多数報告されており、これにより健康被害や労働意欲の低下が懸念されています。

③ ブローカーによる搾取

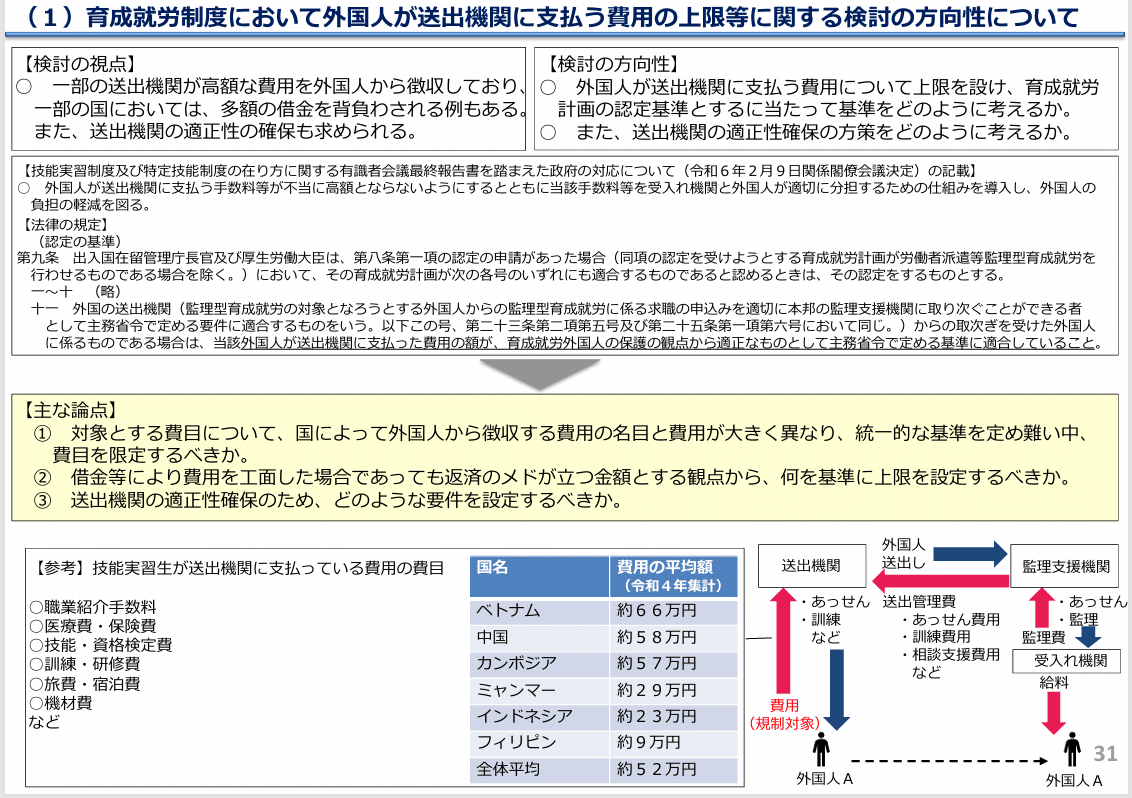

多くの実習生は、自国の送り出し機関(ブローカー)を通じて来日しますが、違法な高額手数料を請求されることが常態化しており、その結果、多額の借金を抱えた上で、劣悪な労働環境に縛られるケースが散見されました。

④ 監督体制の不備

現行の技能実習制度では、実習生の雇用状況を監視する仕組みは存在するものの、企業側に対する厳正な処分がなされず、法令違反が発覚しても実効性のある制裁措置が講じられないため、制度自体が形骸化しているとの批判が根強く存在します。

3. 新たな「育成就労制度」の基本設計

技能実習制度の問題点を踏まえ、政府は2027年から完全実施を目指す「育成就労制度」を導入する方針を打ち出しました。この新制度は、労働力不足の解消と同時に、外国人労働者の計画的な技能習得とキャリア形成を促進するために設計されています。

育成就労制度の内容目的人材育成と労働力確保の両立を目指す在留資格「育成就労」という新たな在留資格を創設在留期間最大5年間(更新可能)転職の可否一定の条件下で、実習生本人の意向に基づき転職を認める受け入れ分野介護、建設、農業、製造業、宿泊業など、特定産業分野に限定賃金水準日本人労働者と同等以上の報酬が保証される特定技能との関係育成就労を通じた技能向上により、特定技能への移行を促進

この新制度では、従来の制度と異なり、実習生の転職の自由度を一定条件下で認めるとともに、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の厳格な許可制度を導入し、外国人労働者の権利保護を徹底する仕組みが整えられます。また、制度の目的として、国内の人手不足分野における持続的な労働力供給と、実習生の計画的な技能習得を両立させる点が強調されています。

4. 第3回有識者懇談会での主要論点

第3回有識者懇談会では、従来制度の問題点を踏まえ、新たな育成就労制度の具体的な運用方法について以下の主要論点が議論されました。

(1) 転職の自由度向上

一定期間勤続後の転職を可能に

実習生が1~2年の勤続後、一定の条件を満たした場合に転職が認められるよう、制度上の柔軟性を確保する方向が示されました。これにより、不当な労働環境からの脱却と、実習生自身のキャリア形成の自由度が高まることが期待されます。転職可能な業種・職種の明確化

どの業種や職種で転職が許されるかを具体的に規定し、実習生が不利益を被らないよう、受入れ企業側にも厳格な基準が求められることとなりました。政府主導のマッチングシステムの導入

転職を希望する実習生と、適正な受入れ体制を整えた企業をマッチングするシステムの構築が提案され、不正な仲介業者の排除を目指すとともに、転職プロセスの透明性を高める施策が議論されました。

(2) 受け入れ企業の責任強化

最低賃金の保証と適正な労働環境の確保

企業は、実習生に対して日本人労働者と同等以上の賃金を支払い、かつ、労働環境を適正に管理する義務が強化されます。違反企業に対しては、厳しい行政指導や受け入れ停止措置が検討される方向です。監査体制の強化による法令違反の防止

企業に対する監査を徹底し、実習生の労働環境に関する法令違反が発見された場合には、厳正な処分を行う仕組みが強化されるとともに、企業内部での労務管理の向上が求められます。違反企業への受け入れ停止措置

違反が明らかになった場合、受け入れ企業には受け入れ停止措置が実施され、実習生の権利保護と労働環境の改善が図られるような制度設計がなされる予定です。

(3) ブローカーの排除

政府主導の公的マッチングシステムの導入

外国人実習生の送り出しにおいて、違法な高額手数料の徴収を排除するため、政府主導の公的なマッチングシステムが導入されることが議論されました。これにより、送り出し機関の透明性が向上し、実習生が不当に搾取されるリスクが低減されます。送り出し機関の透明性向上

送り出し機関に対する厳格な認定基準が設けられ、違法な仲介業者の排除が図られることで、実習生が正当な条件で来日できる環境が整えられることが期待されます。違法な仲介業者の取り締まり強化

違法行為に対する厳格な取り締まりが進むとともに、違反者に対する行政処分が強化され、制度全体の信頼性向上に寄与する方針が確認されました。

5. 2027年度に向けた新制度の段階的施行

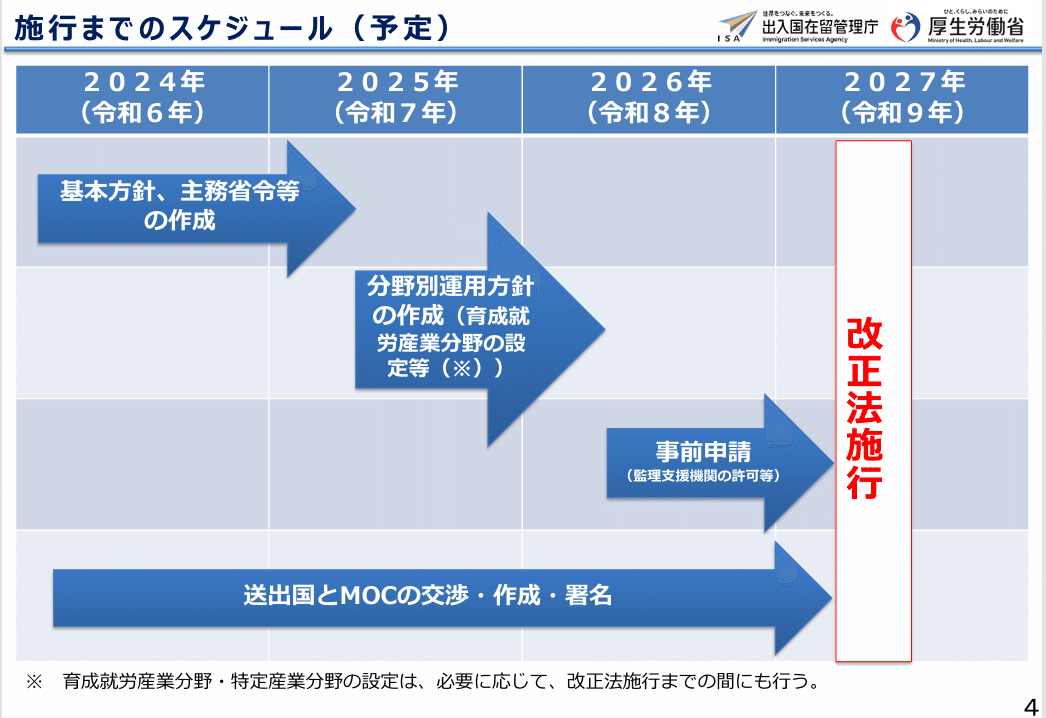

政府は、2024年(令和6年)から2027年(令和9年)にかけて、現行の技能実習制度を段階的に育成就労制度へと転換する計画を策定しています。各年度ごとの具体的なスケジュールは以下の通りです。

2024年(令和6年)

基本方針および主務省令の作成

送出国とのMOC(Memorandum of Cooperation)の交渉、作成、署名

この段階では、制度全体の枠組みと基本的な運用ルールが定められ、関係各国との協力体制が構築されます。

2025年(令和7年)

分野別運用方針の作成

育成就労制度および特定産業分野の設定

各業種ごとの具体的な運用ルールが定められ、実際の受け入れ基準や育成計画の内容が固められていきます。

2026年(令和8年)

監理支援機関の許可申請など、事前申請プロセスの開始

受入れ企業、送り出し機関との連携強化と、各企業への支援策の整備

この年度には、実際の現場での試行運用が始まり、運用上の問題点が抽出され、改善策が講じられるとともに、制度運用のための支援体制が整備されます。

2027年(令和9年)

改正法の施行に伴い、技能実習制度の廃止と育成就労制度への完全移行

すべての関係機関が新たな制度の下で運用され、実習生の受け入れ、教育、評価、さらには転籍などの制度が本格稼働することとなります。

この段階的な施行スケジュールにより、既存の実習生や受入れ企業に対する影響を最小限に抑えつつ、新制度へのスムーズな移行が図られることが期待されます。

6. まとめ

2025年2月27日の第3回有識者懇談会においては、これまでの技能実習制度の諸問題を解消し、より効果的な外国人労働者の育成と権利保護、そして国内の労働力不足解消を目指す「育成就労制度」の創設に向けた具体的な議論が行われました。以下、育成就労制度の意義、今後の展望、そして企業と外国人双方にとってのメリットについて改めて整理いたします。

(1) 育成就労制度の意義

育成就労制度は、従来の技能実習制度が抱えていた転職の自由制限、低賃金・長時間労働、ブローカーによる搾取、監督体制の不備といった諸問題に対し、根本的な改革を試みるものです。制度の根本目的は、外国人労働者が日本で計画的に技能を習得し、キャリアアップを実現することにより、国内の人手不足分野の持続的な労働力確保と企業の成長を両立させる点にあります。具体的には、各実習生に対して個別の育成就労計画が策定され、定期的な技能評価や日本語教育、さらには転籍の自由など、実習生自身の権利を保護する仕組みが充実される予定です。

(2) 今後の展望

今後は、2024年から2027年にかけて段階的に施行される育成就労制度が、現場の実務運用と連携しながら改善されていくことが期待されます。具体的には、分野別運用方針の策定、監理支援体制の強化、受入れ企業への補助金や支援策の拡充など、政府や関係機関が連携しながら、制度の運用実態に即した柔軟な対応が進む見通しです。これにより、実習生の技能向上がより実効性をもって評価され、企業も将来的な人材育成戦略の一環として受入れ体制を強化できる環境が整備されるでしょう。

(3) 企業・外国人双方にとってのメリット

育成就労制度の最大のメリットは、企業と実習生双方にとってのwin-winの関係が実現される点にあります。企業は、計画的な研修と評価により、将来的に即戦力となる技術者や管理職を内部育成できるため、長期的な経営戦略に大きく寄与します。

一方、外国人実習生は、入国時点で必ずしも高度な専門性が求められないものの、段階的な教育プログラムにより、着実に技能や日本語能力を向上させることができ、最終的には特定技能1号への移行、企業内での昇進、さらには母国での技術活用や起業支援といった多様なキャリアパスを歩むことが可能となります。

また、制度の中で転籍の自由が一定の条件下で認められることにより、実習生は自らの意向で不適切な労働環境から抜け出すことができ、より良い職場環境の中で働く権利が保障されることとなります。

さらに、企業側は、受入れ企業としての適正な管理体制(安全衛生、労務管理、生活支援、日本語教育の充実など)を整備することで、外国人労働者の定着率が向上し、結果として地域経済の活性化や国際競争力の強化に寄与することが期待されます。政府や自治体、業界団体との連携による支援策も充実することで、特に中小企業にとっては、人的および経済的な負担の軽減が図られ、全体としての制度の成功が促進されるでしょう。

明日以降の動向に着目していきます

この内容は、今日、2025年3月2日、日曜日の時点での、2025年2月27日に開催された第3回有識者懇談会の議論を踏まえ、これまでの技能実習制度の問題点と、それに代わる新たな育成就労制度の基本設計、主要論点、施行スケジュール、そして今後の展望や各関係者にとってのメリットについて詳細に検討したものです。

育成就労制度は、外国人労働者の計画的な技能習得とキャリア形成を促進し、同時に労働者の権利保護を強化することで、日本の労働市場の持続可能な発展に寄与する新たな枠組みです。政府、企業、そして実習生が連携し、各課題の解決に向けた具体策を実施することが、今後の制度の成功にとって極めて重要であると考えられます。

育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?

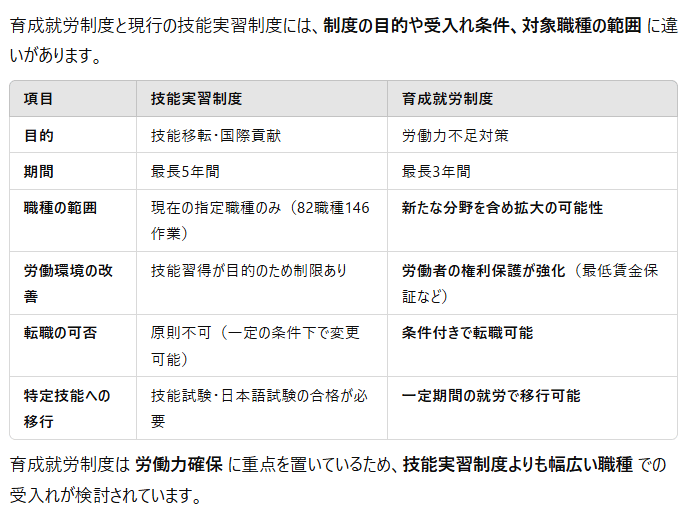

技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。

そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることとする方針です。

これに加え、受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限り、原則3年間の就労を通じた人財育成によって特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものとしています。

技能実習制度・特定技能制度と育成就労制度との違いについて解説いたします。

【制度目的の違い】

技能実習制度は、我が国において外国人が技能や技術の修得を通じて国際貢献を果たすことを目的としており、技術移転や国際交流の一環として位置付けられております。

一方、育成就労制度は、我が国が直面する深刻な人手不足を背景に、外国人労働者を単なる技能習得の対象としてだけでなく、国内産業の発展と労働力確保を目的として導入されました。

すなわち、技能実習制度は「国際貢献」、育成就労制度は「国内人財育成および確保」が根幹の目的となっており、この違いが制度全体の設計や運用方法に大きな影響を及ぼしています。

【対象分野・受け入れ基準の違い】

技能実習制度では、実習生が現場で実務を習得するための仕組みが中心であり、受け入れ分野も広く設定されています。

しかし、育成就労制度では、受入れ対象分野が特定産業分野に限定され、生産性向上や国内人財確保が図られてもなお、外国人の受け入れが必要な分野に絞られます。

さらに、育成就労制度では、実習生個々の育成就労計画を策定し、各企業や認定機関がその計画に基づいて教育や訓練を実施するため、受け入れ基準がより厳格かつ明確に定められています。

【在留期間とキャリアパスの違い】

技能実習制度では、実習生の在留期間は制度上短期間であり、技能の習得が目的とされる一方、育成就労制度では、原則として3年間の就労期間を通じた長期的な人材育成が行われます。

さらに、特定技能制度においては、特定技能1号の在留上限が5年、特定技能2号には上限がないことから、育成就労制度は、初期段階では専門性の高い即戦力が求められる特定技能制度とは一線を画し、入国時点で高度な専門性が求められない外国人労働者に対し、段階的な技能向上とキャリア形成のための土台作りを行います。

実習生は将来的に特定技能1号への移行や、企業内昇進、さらには母国での技術活用や起業支援など、多様なキャリアパスが描ける仕組みが整えられるのです。

【外国人労働者の権利保護の仕組み】

育成就労制度は、従来の技能実習制度と比較して、外国人労働者の人権保護に対する配慮が一層強化されています。

具体的には、実習生本人の意向による転籍が一定の条件下で認められる点が大きな特徴です。

これにより、実習生が自らの意思で受け入れ企業を変更できる可能性が広がり、不当な労働環境からの脱却や、自分に適した働き方を模索する自由が保障されます。

加えて、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならないよう、上限を設定する仕組みが導入されるなど、制度全体として外国人労働者の保護が徹底される設計となっております。

【支援体制と企業への義務の違い】

技能実習制度では、受入れ企業は主に現場での技能習得を担当する一方、育成就労制度では、企業に対して教育体制の整備、生活支援、労務管理の強化など、より多岐にわたる対応が求められます。

具体的には、受入れ企業は専任の育成担当者の配置、安全衛生管理の徹底、寮の整備、社会保険加入の促進、さらに日本語教育や文化研修の実施といった複合的な支援体制を整えなければなりません。

これらの対策は、企業が外国人労働者の定着を図る上で不可欠であり、同時に企業の経営基盤にも影響を及ぼすため、特に中小企業にとっては経済的・業務的負担が増加するという課題も生じます。

政府や業界団体は、こうした負担軽減のための補助金やシステムの整備、外部支援の仕組みを強化することで、企業と実習生双方にとってのメリットが最大化されるよう努める必要があります。

最後までお読みいただきまして本当にありがとうございます。

2月もみなさまにとてもお世話になりました。

今月もよろしくお願いいたします。

厚生労働省/育成就労制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf

厚生労働省/特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

厚生労働省/第2回特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

育成就労制度は、特定技能制度と何が違いますか?

育成就労制度は、特定技能制度と何が違いますか?【4,545字】

育成就労制度と特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための制度である点では共通していますが、特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、入国時点ではそのような専門性や技能は求められないという点で異なります。

また、育成就労制度は原則3年、特定技能1号は5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません。

加えて、育成就労制度では、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護に係る仕組みが設けられています。

一方で、特定技能制度には、特定技能所属機関に支援義務が課されています。

育成就労制度と特定技能制度の違いについて解説いたします。

今日は、育成就労制度と特定技能制度の相違点について、法務省から示された回答を踏まえ、より具体的かつ詳細に解説いたします。

両制度はともに深刻な人手不足に対応するために創設された制度でありますが、受け入れ対象者、在留期間、運用の仕組み、権利保護の観点などにおいて大きな違いが存在いたします。以下、各観点ごとに解説を行います。

1. 制度の目的と基本理念

1.1 深刻な人手不足への対応

育成就労制度と特定技能制度は、いずれも日本が直面する労働力不足という課題に対応するために設けられております。しかしながら、両制度の根底にある目的は異なります。

特定技能制度は、即戦力としての外国人労働者の受け入れを主眼としており、企業が直ちに必要とする高度な専門性や技能を有する人財を対象としています。これに対し、育成就労制度は、当初は入国時点で高度な技能や専門性を求めず、労働力確保と同時に、計画的な技能習得およびキャリア形成を支援することを目的としております。すなわち、育成就労制度は、実習生が段階的に技能を向上させ、将来的には特定技能制度への移行を可能とする育成プロセスを重視しております。

1.2 国際貢献と国内人材育成の違い

従来の技能実習制度は、外国人労働者が日本の先進技術やノウハウを修得し、帰国後に自国で活用することによる国際貢献を目指すという大義であります。

一方、育成就労制度は、日本国内の人手不足分野における労働力確保を強化し、企業の成長に寄与することを狙いとしております。

そのため、育成就労制度においては、実習生の技能向上だけでなく、長期的な就労を通じた国内での人財育成とキャリアアップが重視され、制度全体の目的が根本的にシフトしているのが特徴であります。

2. 受け入れ対象者と在留期間の違い

2.1 受け入れ対象者の専門性の有無

特定技能制度では、受け入れ対象となる外国人労働者は、あらかじめ一定の専門性や技能を有し、即戦力として企業で活躍できることが求められます。すなわち、入国時点での能力が高いことが前提となっております。

対して、育成就労制度では、入国時点で高度な技能や専門性は必ずしも求められません。むしろ、入国後に段階的な研修プログラムを通じて、技能や日本語能力の向上を図ることにより、将来的に即戦力へと成長することを期待しております。この違いにより、育成就労制度は、初期段階ではより多様な背景を持つ外国人労働者の受け入れが可能となり、柔軟な人財育成が実現される仕組みとなっております。

2.2 在留期間の設定

在留期間に関しても、両制度には明確な違いがございます。特定技能1号の在留期間は原則として最長5年間とされ、その後、特定技能2号へと移行する場合は在留期間に上限が設けられておりません。

一方、育成就労制度は原則として3年間の就労期間を基本とし、その期間内で実習生が計画的に技能を習得することを前提としております。この在留期間の違いは、受け入れ段階での実習生の能力の前提条件に差があるためであり、育成就労制度では、入国後の成長プロセスに十分な時間を与え、段階的な評価や研修を実施することにより、実習生が確実にキャリアアップできる体制が整えられております。

3. 育成就労計画の認定制度と監理支援体制

3.1 育成就労計画の認定制度

育成就労制度においては、各実習生に対して個別の育成就労計画が策定され、その計画内容は、外国人育成就労機構によって認定される仕組みとなっております。育成就労計画には、業務内容、必要な技能、求められる日本語能力、さらには安全衛生に関する研修内容などが具体的に記載され、実習生ごとの成長目標が明確化されます。

実習生は自らの能力向上のための明確な指標を持つとともに、受入れ企業は計画に沿った教育・訓練を実施することが求められ、全体として透明性と実効性の高い人財育成体制が構築されると考えられます。

3.2 監理支援機関の許可制度

また、育成就労制度では、監理支援機関の許可制度が導入され、各受入れ企業や育成就労計画が適切に運用されるかどうかを監督する仕組みが強化されます。監理支援機関は、企業が育成就労計画に基づき実習生を適切に指導しているか、また、外国人労働者の権利保護が確保されているかを定期的に監査し、必要に応じた改善指導を行います。

この仕組みにより、不正や法令違反があった場合には迅速な対応が可能となり、制度全体の信頼性と透明性が高まるとともに、実習生の安全と権利保護が徹底されることが期待されます。

3.3 外国人送出機関に対する規制

さらに、育成就労制度では、外国人労働者が自国の送り出し機関(ブローカー)に支払う手数料が不当に高額にならないよう、上限規制などの仕組みも導入される予定です。

これにより、実習生が来日時に多額の借金を背負わされることなく、適正な条件で受け入れられる環境が整備され、外国人労働者の権利保護がより一層強化されることとなります。

4. 支援義務と実施体制の違い

4.1 特定技能所属機関との支援義務の違い

特定技能制度では、受け入れ機関に対して支援義務が課せられており、企業は特定技能外国人に対して即戦力となる技能の習得や業務遂行に必要なサポートを行う責任があります。

一方、育成就労制度では、入国時点で高度な専門性や技能は求められず、実習生が入国後に段階的に技能向上を図るための教育・研修が重視されるため、受け入れ企業は育成計画に基づいた長期的な指導および評価を行う必要があります。支援の形態や義務の内容が異なることから、各制度は受け入れ対象者の能力水準や、企業に求められる指導内容が大きく変わる点が特徴的でございます。

4.2 受入れ企業に求められる対応と内部負担

育成就労制度の導入により、受入れ企業には、従来の技能実習制度では求められなかった多角的な対応が必要となります。具体的には、専任の育成担当者の配置、受入れ企業の安全衛生や労務管理の強化、日本語教育や文化研修の実施、さらに寮の整備や社会保険への加入など、実習生の生活面と労働環境を全面的に支える体制が求められます。これに伴い、企業内の人事部や総務部の業務量は大幅に増加することが予想されます。

特に中小企業では、これまでの業務負担に加えて、育成就労制度に基づく追加の書類作成、報告義務、定期的な監査対応などが課せられるため、内部管理体制の効率化や外部支援との連携が不可欠です。

政府はこうした企業の負担軽減策として、補助金制度やシステム導入支援、さらには業界団体との協力体制の整備を検討しており、企業が安心して制度を運用できる環境整備の検討が進められております。

5. 育成就労制度の全体像と期待される効果

5.1 長期的な人材育成の実現

育成就労制度は、実習生が入国時点で必ずしも高度な専門技能を有していなくとも、計画的な研修と評価を通じて、段階的に技能と日本語能力を向上させる仕組みを掲げています。

最終的には特定技能1号への移行や企業内での昇進、さらには母国での技術活用や起業支援といった多様なキャリアパスが実現されることが期待され、長期的な人財育成に大きく寄与することが期待されるものです。

5.2 企業の持続的成長と地域経済への貢献

受入れ企業は、育成就労制度を通じて、長期的な人財育成戦略を実施することが可能となり、企業内での技術者育成や管理職登用、さらには新たな事業展開への礎を築くことができます。

特に、企業規模に応じた受入れ人数枠や安全衛生、労務管理、生活支援体制の強化は、企業の内部統制や経営基盤の強化にも直結し、地域経済の活性化と国際競争力の向上に繋がるチャンスとなることが期待されます。

5.3 外国人労働者の権利保護とキャリアアップ

育成就労制度は、外国人労働者の権利保護を徹底するとともに、本人の意向に基づく転籍や、定期的な技能評価、日本語教育など、働きながら自己啓発できる環境を提供する点で、従来の制度とは一線を画しております。

これにより、実習生は労働環境の改善を実感し、安心して技能の向上に努めることができ、将来的なキャリアアップにつながる具体的な成果を得ることを目指すことが望まれます。

6. まとめ

今日の記事では、2025年2月27日に開催された「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」における議論を基に、従来の技能実習制度の問題点、そして新たに導入される育成就労制度(仮称)の基本設計や主要論点、施行スケジュール、さらに企業と外国人労働者双方にとってのメリットについて、着目して、詳細に検討いたしました。

育成就労制度は、国際貢献を目指す従来の技能実習制度とは異なり、国内の深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の計画的な技能向上とキャリア形成、さらに権利保護を重視した新たな制度です。

実習生個々に策定される育成就労計画、監理支援機関の厳格な監査体制、送出機関の手数料上限規制など、徹底した保護措置が講じられるとともに、企業には安全衛生管理、労務管理、生活支援、さらには教育体制の充実といった多面的な取り組みが求められます。

また、制度の段階的な施行により、現場の調整や運用上の問題点が解消され、2027年度(令和9年度)に向けて完全移行が目指される中で、企業側は長期的な人材育成戦略を実施し、外国人労働者は自己の技能向上とキャリアアップを実現できる、双方にとってウィンウィンの環境が構築されると考えられます。

政府や関係機関、業界団体、さらには受入れ企業と実習生が一体となった取り組みが進むことで、日本全体の労働市場はより健全かつ持続可能なものとなり、国際的な技術移転や人材交流の促進にも大きく寄与することが期待されます。

今後、具体的な運用の中でさらなる改善策や支援策が講じられることにより、育成就労制度が真に実効性のある制度として機能し、日本経済の持続的成長に貢献するものとするのが、私たちの役割でもあります。

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。

厚生労働省/育成就労制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf

厚生労働省/特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

厚生労働省/第2回特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun2405_04.pdf

育成就労外国人がどの分野で働くことができるのかが決まるのはいつですか?

A. 育成就労制度の受入れ対象分野である育成就労産業分野については、施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)までの間に、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体の意見を聴いて決定されることとなります。これらの手続については、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることとなりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。

育成就労制度の受入れ対象分野とその詳細について

今日から詳細にわたって連載で解説、お伝えしたいと思います。

1. はじめに

1.1 日本の労働力不足の現状

日本では少子高齢化が急速に進行し、ご承知のように、多くの産業分野で深刻な労働力不足が発生しています。総務省の統計によれば、2023年時点での 生産年齢人口(15〜64歳)は7,000万人を下回り、今後も減少傾向が続くと予測されていています。また、有効求人倍率は2023年12月時点で1.3倍を超え、特に建設、介護、農業、外食業、製造業などでは2倍以上となるケースもあります。

こうした人手不足の問題を補うため、日本は従来、過去には、外国人研修制度、外国人技能実習制度 を活用して外国人労働者を受け入れてきました。

しかし、技能実習制度には転職の自由がほぼ認められないことや、低賃金・過酷な労働環境・ブローカーによる搾取 などの問題が指摘され続けてきました。

1.2 育成就労制度の目的

2024年の法改正により、こうした問題点を是正しつつ、より実効性の高い外国人労働者受け入れ枠組みとして 「育成就労制度」 が新たに導入されることとなりました。

この制度の主な目的は以下のとおりであります。

人手不足を補うための持続可能な労働力の確保

外国人労働者の段階的な技能習得とキャリア形成の支援

特定技能1号への移行を円滑にし、長期的な労働市場への統合を促進

技能実習制度で問題となった労働環境や権利保護の改善

産業ごとに適切なガイドラインを設け、適正な受け入れを推進

今日は、総論で終わりますが、育成就労制度の対象分野、現行技能実習制度との違い、新たに追加が想定される職種、今後の課題と政策提言について、後日の各論にわたって、詳細に論じていきたいと思います。

2. 産業分野と所管省庁

2.1 制度の運用方針

育成就労制度の受入れ対象分野(「育成就労産業分野」)は、法施行日(2024年6月21日)から起算して3年以内 に、有識者会議や関係省庁の議論を経て決定される。各省庁が所管する産業分野ごとに、以下の3つの視点から運用方針が策定される見込みです。

業界の人手不足状況の実態把握(求人倍率・離職率など)

受入れ外国人労働者の労働環境・権利保護の枠組み

技能向上・日本語学習の支援策

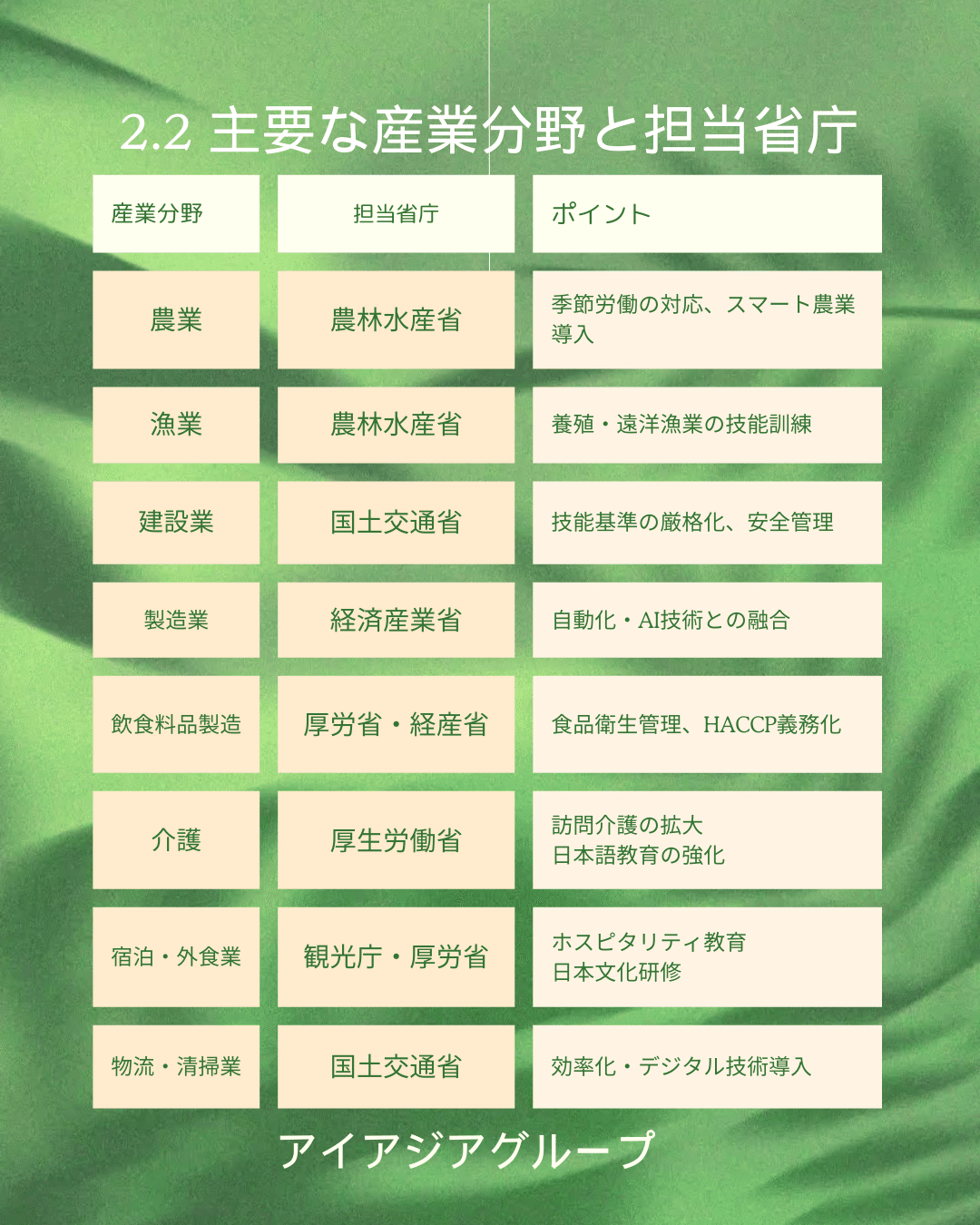

2.2 主要な産業分野と担当省庁

3. 現行技能実習制度との比較

4. 追加が想定/検討されるべき職種

特定技能制度と連動することが目的とされる育成就労制度であるため、追加される検討と検証が必要なもの、評価試験制度の全国規模の業界団体が実行可能か?など職種の検討が望まれるものも挙げておきます。

4.1 畜産農業

・肉牛の飼育

4.2 介護

・訪問介護補助

4.3 IT・情報通信

ソフトウェアテスター

ヘルプデスク

AIデータアノテーター

4.4 物流・倉庫

フォークリフトオペレーター

倉庫ピッキング作業

運転手

4.5 生活支援サービス

家事代行

ベビーシッター

清掃・ハウスクリーニング

5. 今後の課題と政策提言

5.1 労働基準監督の強化

過去の技能実習制度では、監督が甘く ブラック企業問題が頻発。

政府の監査体制を強化し、違反企業への罰則を厳格化する必要があります。

5.2 ブローカー規制の厳格化

高額な手数料を取る悪質な送出機関の排除 が必要。

政府が「公的な仲介機関」を設立し、透明性のあるマッチングを推進すべきで、監督監視を強化する必要があります。

5.3 教育・研修制度の拡充

受入れ企業が労働者に対し 「日本語教育・職業技能研修」 を義務化する仕組みを構築される見込みです。

デジタル技術を活用したオンライン研修の導入 も検討していかないと監理団体の経営不安を招く恐れがあります。

6. 結論

ここでは、育成就労制度の受入れ対象分野、技能実習制度との違い、新たに追加が想定される職種 について検討、考えてまとめてみました。

育成就労制度は、外国人労働者にとってより良い労働環境を提供し、特定技能制度などへの円滑な移行を促進する新たな制度である。

ただし、実効性を高めるためには 労働基準監督の強化、ブローカー規制、教育制度の充実が必要。

日本が持続可能な労働市場を形成し、外国人労働者と共に発展するためには、政府、企業、社会が一体となって適切な制度運用を進めることが不可欠であり、私たちが育てていく制度であります。

次回以降にも、この育成就労制度の受入れ対象分野とその詳細についての動向を各論としてお伝えできればと考えています。

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。

厚生労働省/育成就労制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf

厚生労働省/特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

厚生労働省/第2回特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会

経済産業省/育成就労制度の検討状況 2024年11月経済産業省製造産業局生活製品課

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/textile_nw/pdf/011_06_0

農水省/農業分野における外国人材の受け入れ令和6年12月25日経営局就農・女性課

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-114.pdf

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun2405_04.pdf

-1.jpg)

.jpg)